En ningún lugar

María Teresa González

28 abril - 26 mayo 2013Volare

Volamos en formación, como la punta de una flecha que apunta siempre hacia adelante, aún cuando sea para volver al mismo lugar. Verano e invierno determinan nuestros hogares, los cuales armamos y abandonamos en una renovación constante: nos arrullamos, empollamos los huevos, enseñamos a las crias a desplegar las alas y luego nos echamos al viento.

En nuestro tránsito aéreo sobre tierras y mares vamos semi-dormidos: un ojo cerrado, el otro abierto. Desde lo alto, los paisajes cobran nuevas y extrañas fisonomías, cual si fueran restos de animales prehistóricos o visiones de otros planetas. El esqueleto del Gran Cañón, las patas de dragón de Los Andes, los hielos quebrados del Artico. Las nubes amarillas y grises que cubren las urbes humanas, cuyo resplandor nocturno se confunde con el de las estrellas. Nuestro destino es volar. Los nidos son sólo pausas más o menos largas entre aterrizajes y despegues.

Volamos en formación, pero al llegar nos desbandamos. Hacemos vidas sedentarias, ocupados con rutinas cotidianas: comer, construir, dormir. Amar. Desplazarnos en unos cuantos batidos de ala de un árbol a otro, planear sobre el horizonte de las ciudades al atardecer. Cantar, chillar, graznear. Gorjear, trinar, ulular. Olvidar por un tiempo que estamos solos. Que los nidos son pasajeros. Que los hijos crecen y se van. Que hasta nuestro hermoso plumaje está constantemente cambiando, mudando, cayendo. Adorno de pechos y cabelleras, de variados sombreros.

Somos retazos de tiempo y espacio que coinciden en un cuerpo. El trazado de una pata, el color de un ala. Efímeros, pasajeros, fugaces, estamos hechos de fragmentos, unos visibles, otros escondidos tras la curva de la mirada, la garra del pico, la cola plateada. Inapresables, nos desdibujamos, una pata acá, un pedazo de ala allá. Rara vez totales, nunca completos.

Viajar es desplazarse entre tiempos. Nadie logra hacerlo impertérrito: siempre se deja alguien o algo, se pierde y se gana, se corre el riesgo de nunca volver. Al viajar, nuestras vidas se desintegran y recomponen, intentando reubicarse en el tránsito desde aquí hasta allá. Batimos las alas ferozmente para no caer en el olvido, impedir una desaparición gradual. O, serenos, fluimos con los vientos, los ojos cerrados, dejándonos llevar por las corrientes, los acontecimientos, ese azar que a veces nos lleva lejos, muy lejos del hogar.

Atrás quedan los restos del tiempo y de los amores, como las rosas de los vientos, esas flores de piedra que las capas de arena forman lentamente en el desierto. Inmóviles, apenas imaginan lo que es levantar el vuelo, atravesar la barrera de la luz, perderse entre las nubes, mirar hacia abajo y ver al mundo reducirse, lejano, silencioso, ajeno.

Volamos en formación, convirtiéndonos en horizonte móvil que se pliega y despliega como las aves mecánicas de un comando mortal. Subimos, bajamos, recorremos selvas, planicies, continentes enteros. Al final de nuestra travesía encontramos, con suerte, una rama donde posarnos, una comunidad amiga. Entonces cerramos ambos ojos y soñamos. Con océanos infinitos, ciudades de fuego,

cerezos en flor. Así, de sueño en sueño, transcurren nuestras vidas, hasta el día en que no despertamos, flotando en el vacío como hojas de papel.

Estética de la desaparición

La desaparición es uno de los fantasmas de nuestro incipiente siglo XXI, el cual pareciera estar dedicado a atravesar la barrera de la materia. Movilidad y ubicuidad son las constantes de una era en la que el "aquí" y el "ahora" ya no se refieren al espacio y tiempo convencionales, sino a la tercera dimensión de la realidad virtual, ese tejido tecnológico en donde se proyecta y reconfigura el inconsciente colectivo.

Adeptos a la telecomunicación instantánea y global, con su continua transferencia de información, el estar simultáneamente presentes y ausentes nos resulta un estado natural, parte del intercambio que hacemos con una realidad cada vez más rápida y evanescente. La presencia física y concreta resulta secundaria, un residuo anecdótico de experiencias pre-tecnológicas.

"En ningún lugar" plasma esta vivencia en un lenguaje absolutamente ajeno a la tecnología digital y su obsesión con el cuerpo del futuro. A contracorriente, María Teresa González se concentra en el mundo natural, casi decimonónico, de las aves. Lejos de representar una naturaleza idealizada en vías de desaparición, sus pájaros son los agentes perplejos de una lenta y sutil desintegración, como si el traslado de una realidad a otra se estuviera haciendo por etapas discontinuas, algunas partes del cuerpo logrando completar el viaje, otras no.

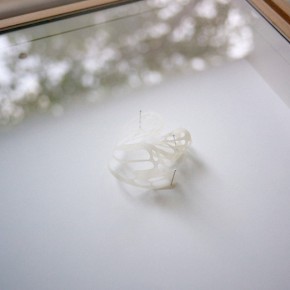

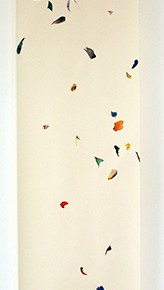

Optando por la sencillez de los materiales nobles y sus derivados (el papel, soporte tan frágil como universal) y de técnicas clásicas como el dibujo y el décollage, la artista nos presenta la extinción del mundo natural como un desvanecimiento gradual. Sustituyendo la perfección y homogeneidad digitales por la delicadeza del trazo analógico, y el exceso de información por un minimalismo de recursos, "En ningún lugar" representa la pérdida espacial a través de sus fragmentos, las partes corporales de aves tropicales apenas vislumbradas. Así, el esbozo de patas sin cuerpo posadas sobre una rama, el color de un plumaje cuyo portador aparece tan sólo en silueta, el ala ausente de un loro mil veces repetido en las hojas de un calendario. Indices todos de una realidad que se esfuma frente a nuestros ojos, atrapada en el tránsito entre ser y estar.

En esta obra la presencia brilla por su ausencia. El recurso a temas y registros convencionales es casi una táctica de distracción, permitiendo una reflexión de soslayo, oblicua en lugar de frontal. El vuelo, metáfora de la libertad, aparece asimismo como una alusión. Más presentido que planteado, es el trasfondo de "En ningún lugar", pues implícitos en estos esbozos corpóreos, en estos retazos de alas y plumas, en estos perfiles incompletos, se hayan la voluntad de despegue y el deseo de llegar.

El vuelo es así la metáfora de un fenómeno contemporáneo que acompaña, en carne y hueso, la desintegración virtual: el desplazamiento permanente.

Si bien las migraciones, voluntarias o forzadas, forman parte de los movimientos vitales de todos los organismos, hoy en día parecieran reproducir ese estado de fluidez sobre el cual se proyecta la era global. El nomadismo, real o imaginario, es uno de los elementos constitutivos de las nuevas identidades urbanas, cuyo desarraigamiento redefine las nociones de pertenencia y hogar, ocasionando sentimientos encontrados de exaltación y pérdida. Esta última se asoma en los pájaros truncados de María Teresa González, como si al atravesar el espacio de un pliego de papel recuperasen solo una parte de su ser.

Celeste Olalquiaga

María Teresa González (Caracas, 1972) tiene un Master en Fine Arts del Chelsea College of Arts and Design (Londres), es Diseñadora gráfica del Instituto de Diseño de Caracas y ha realizado estudios de pintura e historia del arte en Salzburgo y Nueva York, respectivamente. Entre sus muestras individuales se cuentan “Sótanos”, Galería Vicente de Paúl, Madrid, España (2006 ); “Raíces”, Galería Paloma Pinto, Santiago de Compostela, España (2005); “Adiós color”, Centro Expositivo Yataki, Madrid, España (2005); “Red laughter”, Galerie Im Alcatraz, Hallein, Austria (2004).

- En ningún lugar | Vista de sala

- N-S, N-S I, N-S II | 2013

- En ningún lugar | Vista de sala

- En ningún lugar | Serie Desmembrados

- Anatomía de nuevos círculos familiares I y II | 2013

- En ningún lugar | Vista de sala

- N-S, N-S I, N-S II | 2013

- N-S, N-S I, N-S II | 2013

- En ningún lugar | Serie Desmembrados

- En ningún lugar | Serie Desmembrados

- En ningún lugar | Serie Desmembrados

- En ningún lugar | Serie Desmembrados

- En ningún lugar | Serie Desmembrados

- N-S | 2013

- N-S I | 2013

- N-S II | 2013

- Equipaje necesario para un viaje seguro | 2013

- Equipaje necesario para un viaje seguro (Detalle)

- De la imposibilidad de volar | 2012

- De la imposibilidad de volar | 2012

- De la imposibilidad de volar | 2012

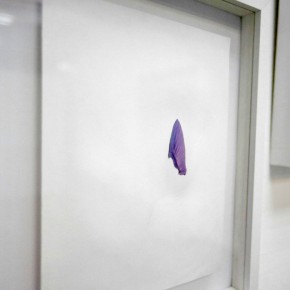

- De la imposibilidad de volar | 2012 | Caja de 48 x 41 cm | Técnica mixta

- De la imposibilidad de volar | 2012

- De la imposibilidad de volar | 2012

- De la imposibilidad de volar | 2012

- De la imposibilidad de volar | 2012

- Vacíos | 2013

- Vacíos | 2013

- Vacíos | 2013

- En ningún lugar | 2013

- N-S, N-S I, N-S II | 2013

- En ningún lugar | 2013

- N-S | 2013

- De la imposibilidad de volar

- Garrapatero común anhelando dejar de ser común

- Equipaje necesario para un viaje seguro

- De la imposibilidad de volar

- Esperando al tiempo

- Anatomía de nuevos círculos familiares II

- Anatomía de nuevos círculos familiares I

- Pavita puescuecipelada esperando al macho

- Tortolita sabanera buscando donde anidar

- Juan de la selva lluviosa

- Trepadorcito en selva del Orinoco

- Playeritos en período de cortejo

- Burrito moteado a orillas del bosque

- De la imposibilidad de volar

- De la imposibilidad de volar